原标题:如果没有音乐 人类该有多无聊呀

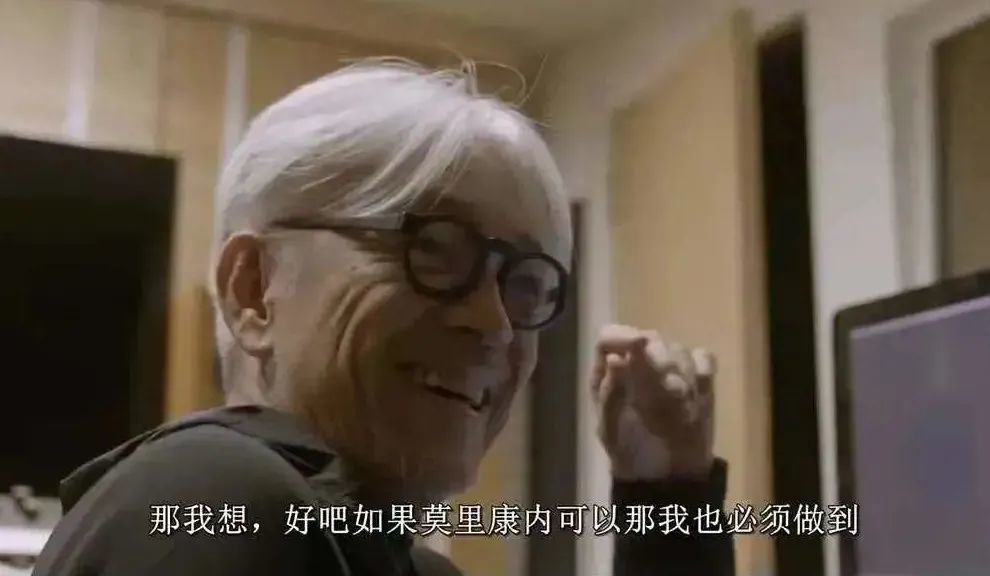

提到电影配乐大师,中国观众、听众首先想到的可能是日本知名音乐家坂本龙一。关于他,有一个可能并不为人熟知的小故事:因《末代皇帝》与意大利导演贝托鲁奇结缘后,两人仍有合作,一次,就他编曲时间紧张、修改难度大的说法,贝托鲁奇反驳说:“如果是埃尼奥·莫里康内,就能做到。”

坂本龙一

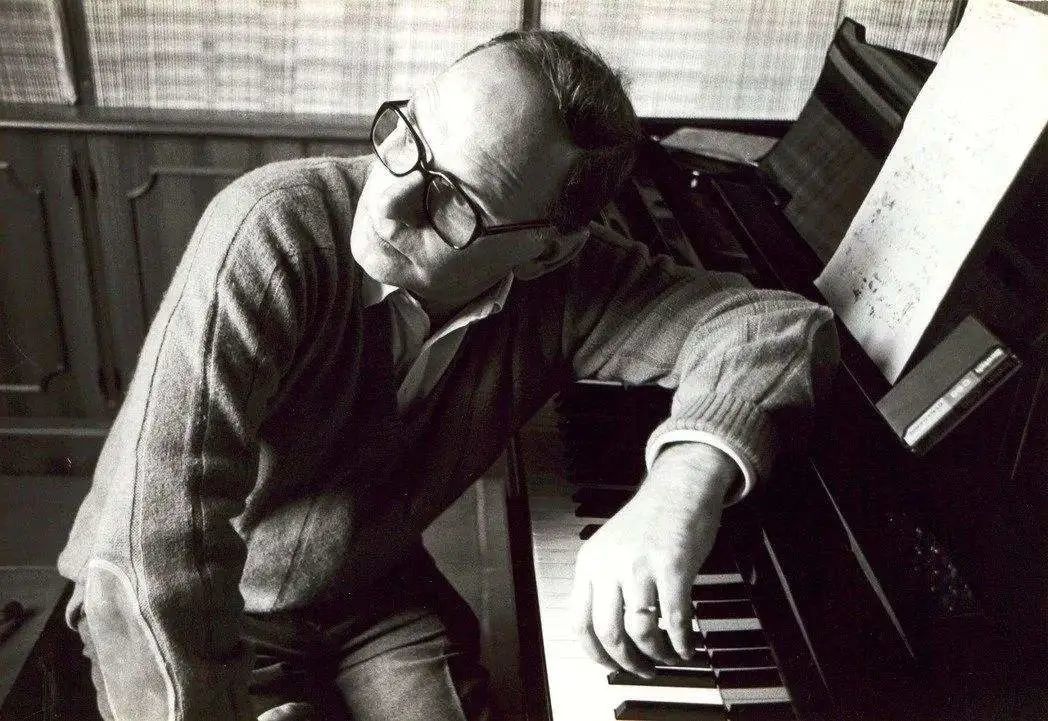

埃尼奥·莫里康内,意大利电影配乐师,贝托鲁奇的崇拜对象。他曾为《海上钢琴师》、《天堂电影院》、《一代宗师》等享誉世界的电影配乐,作品多次获得奥斯卡最佳原创配乐奖提名。2020年7月,莫里康内去世,坂本龙一还弹奏了《1900》以表悼念。

早时莫里康内曾与青年作曲家德罗萨进行过一场对谈。两位职业音乐人的深邃思考,对今天的音乐行业、产业和听众不失为一种提醒:音乐是语言,需要回应人的“交流”需求;音乐也是记录,能够反映社会的变迁。而当“我们来到了一个完全主观的时代”,促使音乐产生消极能量,“几乎等同于暴力”。

莫里康内

本文摘自莫里康内自传《追寻那声音》,经出品方授权转发。

电影《海上钢琴师》配乐《1900's Theme》《Playing Love》(莫里康内作曲)

电影《天堂电影院》配乐《Love Theme》(莫里康内作曲)

电影《一代宗师》配乐《La Donna Romantica》(莫里康内作曲)

1

音乐是一种语言

德罗萨:音乐,似乎自诞生以来,一直陪伴着人类,尽管音乐无法触摸,也不能抓在手中,而且很明显,不是生存必需品。声音,一个具有魔力的现象,迷人、神秘、神圣,属于知觉的一种,具有社会文化价值:音乐让历史上的许多大思想家苦恼不已,音乐被归结为主观的或者物质的,生成或者存在。你觉得音乐来自何处?

莫里康内:也许是很久很久以前,我们的一位祖先发现了怎样通过声带发声,慢慢地,发出的声调越来越准确,有一天,声音从喊叫变成了歌唱。此时,声音已经产生了旋律,虽然那时候我们的用意是交流。很明显,音乐的诞生没有人可以完全确定,但我看到就是这个人,我们的祖先,带来了音乐,有几次我还梦到给“音乐人”(Homo musicus)重新命名。

又有一天,几根动物的骨头敲到了岩石,可能从此变成了武器,同时也是第一件打击乐器。然后,他碰巧看见了芦苇秆,他朝空心的秆子里吹气,在他之前,吹气的是风。也许几经尝试他意识到了,要产生声音,气息可以,一层震动的皮,一块震动的金属,或者敲打石头,拨动绳子,都可以。于是他发现了乐器、音色、震动现象、和声,然后这一切由毕达哥拉斯归纳成理论。

人类心脏跳动的节奏大体都是规律的,于是打击乐器的节奏变成了谁都能听懂的音乐呼唤。许多原始音乐建立在打击节奏和歌声的基础上,也许这不是偶然。

在生命中的重要时刻,比如出生或死亡,或者在军事活动、宗教活动中,音乐放大事件的意义,让情绪更加激烈,那些人类灵魂深处的感受,得到了感官的、外放的,甚至内在的提炼和净化。这种联系到今天还存在,音乐在画面上的应用鼓动了我们的天性,尤其是广告,让我们即刻兴奋起来,就是呼应了这种联系。

音乐是什么?也许永远无法得出确切的答案,但是这个问题本身就有不可忽视的哲学分量。也许“做音乐”回应了人类比创造更深刻的需求:交流。

德罗萨:似乎创造和交流都是人类用来自我确认的工具,或者让自己归属于某个更强大的东西。换句话说:让自己生存下来。童年时期就有这个倾向,因为对于新生儿来说,尝试着跟母亲互动是生存的必须,与生存本能牢固地联系在一起。

莫里康内:想想我们之前说的喊叫:声音向另一个人证明了我们的存在。转变成人际互动的形式,就是歌唱。像一个魔法。歌唱成了一套代码,编码方式取决于其产生并被享用的社会或文化的具体风俗习惯,并为做音乐及听音乐的人所共同掌握。

德罗萨:一种语言?

莫里康内:一种语言,和其他任何语言一样,几经变革,进化退化。但是有一点要注意:我不觉得音乐是“通用语言”。影响人际互动的因素复杂多样,大部分是文化因素,所以有地理区域和历史时期的限制,在这一点上,音乐和其他语言完全一样,在不同的国家、地区,或者不同时期,都有不同的语言。

德罗萨:音乐的传递引出了一些更复杂的问题。所以说,有没有可能存在一种无法交流的音乐?就像两个语言不通的人碰到一起,只能鸡同鸭讲一样?

莫里康内:很可惜,这是有可能的,而且当代环境下产生的作品可能性尤其高。我刚刚讲过:我不觉得音乐是世界通用的语言,不可能对每个人都用同一种表达方式,同样地,我也不认为存在一种跟全世界都无法交流的音乐,但是如果一定要让某些人接受某种特定的音乐,确实很难。我们刚才看到的莫扎特的例子就是如此,可想而知,一些所谓的先锋音乐、实验音乐更是这样,比如在达姆施塔特奏响的那些,通常来说,那里的创作和编配原则没有那么一目了然,而是更加学术,有时甚至即兴。大多数时候,听者对这一切全然不知,他们不明白,而且不知道如何才能参与其中。

2

寻找自我:如何欣赏当代音乐

莫里康内:在我心里,有一个信念越来越坚定,我相信历史上所有伟大的作曲家,都有让科学逻辑跟情感表达相互融合的能力,他们多多少少都会有意识地做一些变化,向同时代的同行们都在使用的语言之中,加上一些新的东西。

西方经典音乐作品流传至今,历代作曲人在所处的时代中身体力行,他们的一次次实践让进化和实验的概念逐渐固化、确定,在现代得到继承,而我在创作时,总是处于逻辑和情感之间,理性和非理性之间,理智和冲动之间,设计和即兴之间,自由和限制之间,实验和不可避免的固化之间,创造和再创造之间。再创造,也就是把现有的名作重新整合,这样的作品像一面镜子,映照出其所处的社会,其他所有人类活动都是如此。

我经常在音乐、历史和思想进化之中发现一些对应的联系。我告诉自己:“也许这不是巧合,1789年爆发的法国大革命喊出了‘自由、平等、博爱’的口号,随后发生了欧洲1848年革命,还有各国的民主、民族革命,又过了几十年,勋伯格创建了民主的十二音体系,赋予所有音符平等的价值。”这些历史事件肯定在很大程度上影响了音乐的命运:调性音乐里经常出现的词语“dominante”(主导的;统治的),和“民主”对立,从某个角度来看,正好暗示了音符之间的阶级性。这些关联岂不是显而易见?在我看来,音乐系统的这些变动,超越了音乐、语言和内在规则的范畴,可能又反作用于其他非音乐因素:社会、政治、哲学。比如20世纪下半叶,独裁的垮台就与音乐的飞速发展不无关系,其他艺术和科学也走向高潮,催生了五花八门的理论、语言、假说和重塑。

德罗萨:音乐和社会环境之间存在关联,我们当然不是最早提出这种设想的人。比如,跟现在的作曲环境相比,莫扎特所处的创作环境,或者至少说语言环境,显然更加稳定。莫扎特的音乐,其创作、演奏、传播的目标受众和背景环境都非常明确:贵族阶级和资产阶级。然而到了法国大革命时期,贝多芬已经在拷问人类和历史的关系,包括他自己:是人类创造历史,还是历史造就人类?瓦格纳创造了一种音乐语言,也是戏剧语言,展现了人类的本性和蛰伏其中的冲动本能,按照这种新语言的语法,一些和声功能被单独处理,突出模糊感,同样含糊不清、变化莫测的还有隐藏其中的非理性主义。当欧洲文化被近在眼前的未来粉碎、瓦解,多么悲哀,衰落的沉重感在马勒的音乐和托马斯·曼(Thomas Mann)的文字中已经可见一斑,从更广泛的层面来说,20世纪标志性的问题和矛盾之中,都有这份沉重感的身影。

莫里康内:(片刻的沉默,在沉思)上学期间我就注意到,时代交替之时经常出现尖锐的对立。就像浪漫主义音乐关注内心世界,召唤情感的回归,和非理性紧密相连,20世纪的音乐则追求科学性,以逻辑、结构、数学为标准,音乐语言在复杂程度上达到了一个前所未有的新高度。两种截然不同的态度和鉴赏方法,引领了音乐、科学、哲学语言的探索和发展。如此一来,技术得到了发展,反过来也为探索和变化提供支持。有些东西各自成熟,但互相关联,从某种意义上来说,全人类都被联系在一起。所以我必须承认,我相信在历史进程方面,所有艺术范畴都具有天然的同步性。

德罗萨:从你的话里我隐约听出了一丝实证主义的意味。在这动态的对立之中,你提到了人类活动,也就是语言和音乐,如同有机体一般为了存活而改变。这种持续的波动式变化,似乎存在于人类所有的表现形式之中,对生存、探索、发现、传承,还有对各种运动和改变,都起到了推动作用。

莫里康内:人们曾经试图在神秘玄想之中寻求答案,但玄奥总是不可捉摸,一时抓住了,下一秒也会溜走:每个终点都是再次出发的起点。这一切带领我们一路走到现在,到我们所处的时代,我们必须亲身实践,找到自己的路,也找到自己。

德罗萨:从这个观点来看,从我们祖先的第一声叫喊,到现在作曲人以及其他人眼中的“做音乐”,好像并没有产生太大差别。尽管跟最原始的探索相比,几个世纪下来音乐复杂了很多,但是最初的人际互动目的一直保留到今天,如今音乐还是为了和他人交流,或者和自己交流。也许有些先锋派回归数学和逻辑,是为了逃避人际互动,逃离孤独的苦痛,或者相反,为了逃避对上帝的寻找,结果却反而加剧了自我隔离。假设这个猜想成立,那么比起无法交流,更恰当的说法可能是我们经历了一段封闭交流期:封闭自己,探索内心,不必强求他人,而是反思,是自我交流,以此更好地了解自己,了解内在各部分如何联系,又如何跟世界联系。

莫里康内:这个观点真的很有意思。我们讨论假想中的音乐起源,这个话题很有趣,但也很神秘,某些猜测容易被放大,我们说音乐最初是用于确定自己在世界中的存在,用于交流,“喊叫变成了歌唱”,这些都是想象。起初,人类赋予音乐的任务应该是他们原始的迫切需求,而太多人有同样的需求,于是在大家的期待之中,经过时间沉淀保存了下来。

我把某种特定类型的音乐比作“声音雕塑”,尤其是音乐会上演奏的音乐,或者至少是我自己的作品,我越来越喜欢这种说法。我想“雕塑”这个词能够在很大程度上代表我的音乐作品,因为就像通过触觉可以摸到一块石头,通过听觉也可以听到一场展览,展出的是音色,以及作曲人呈现给我们的音符。和声音材质接触就像摸到一颗石子,或者一块大理石。

“不要用你们习惯的方法去听,”我说,“想象这些音符是有实体的,就像一座雕塑。”

3

音乐中的时代性

德罗萨:也许,寻找自我,就是在内在外在的约束限制中煎熬,在没有尽头的摇摆反复中纠结,毫无客观性可言,这牵扯到“时代性”这个复杂的概念。人际交流当中存在随机因子,不在预期之中而且无法预料;是危险,也是机遇,隐藏着通往新发现的道路。疑问之中,福祸未卜。而且,除了你的自我,你还需要满足其他人的喜好和习惯。

莫里康内:我也是这么想的。事实上这是从古至今每一位作曲人都要面对的问题,不客气地说,交流也是为了赚面包钱。对于米切利的异议,我回应他19世纪的威尔第也会用不和谐来呼应分歧、争执和痛苦,只不过他用的是那个时代的方法,也就是减七和弦。威尔第也保留了听起来悦耳的和弦,但是那些协和音程肩负着与大众交流的特殊使命。一段音乐要发挥其功能,至少要有一部分是听众早已熟悉、认可并且能够解读的:来自应用环境的“限制”有助于产生受欢迎的好作品,这些作品整体看来具备交流功能,同时也能充分还原作曲人的想法和个性。然而这并不意味着解决方案已经找到。自己发挥了几成,作曲人心里是有底的。那么所谓应用环境是什么?是我们的现在,时代性,是我们所处的环境与受到的制约,是可能以及不可能的一切。

4

今天的音乐

德罗萨:那么我们就聊聊现在。

传统音乐已经“死”了,至少看起来是这样;“高深”的音乐语言发展成了小众的“声音雕塑”;大多数人接触到的新音乐类型伴随着录制技术和传播技术一同发展。从机械 ——唱片、磁带,到数码 ——CD、MP3,以及大众传媒 ——广播、电影、电视、网络,只用了很短的时间,传播方式不断推陈出新。

这是一场革命,如今我们只需鼠标轻轻一点,就能轻松获得任何历史时期的各种音乐和信息。我们可以一边听着上千人演奏的交响乐一边开车;我们可以舒适地坐在沙发上观看记录二战的影像,就好像在自家楼下的体育馆里看一场足球比赛。原本任意一条信息都具有“此时此地”的性质,如今完全分散,声音和画面在技术上已经进入“无时无地”的时代,通过任意一个喇叭或屏幕,在一瞬间或是好几个瞬间,可以传播成千上万次。早在1936年,德国哲学家瓦尔特·本雅明在他的《机械复制时代的艺术作品》一书中就已经提出了类似的思考。

莫里康内:这是时代的变迁,我们能够获得各种类型的音乐经验,至少在理论上可以,这在过去是不可能的。变迁带来了良机,但是畸形异常的模式和昙花一现的改革也如影随形。在RCA做编曲的时候我就隐约察觉到了这种变化的两面性,尽管我自己还有其他矛盾,但是我一直在抗争,就像我们这个时代所有制造音乐还有欣赏音乐的人们一样。这是一场革命,过去的音乐、不同地域背景的音乐都被聚集在同一个时代里。

所以,时代性,这个概念至少应该重新审视一下了。

德罗萨:也就是说,我们所说的“现在”在概念上有所扩张,人类不同时期的痕迹都聚集并层叠在一起。人类历史上首次出现几个世纪的文化同时共存,一切都是科技的功劳。我们可以说,在我们这个现在,巴洛克时期的维瓦尔第和今天早上才写好的乐曲也有可能属于同一个时代?

莫里康内:听起来很矛盾,但的确是这样。长久以来,人们刻板地以为“当代”音乐就等于“曲高和寡”,等于纯粹且脱离现实需求。几十年前我就认为,在“当代音乐”的定义之中,我们可以自由地加入当下制作完成的所有音乐,其实也可以不限于此。摇滚、流行、爵士、蓝调、民族音乐……还有各种音乐类型之间数量庞大、种类繁多的混杂和融合,几十年来吸引了不计其数的人,创造了不容小觑的文化现象(至少这个现象为我们所处的位置提供了大胆的假设,不仅限于音乐层面)。

唱片工业和电影工业的发展风驰电掣,尤其二战之后,吸引了更多人的注意,不管其本身是好是坏,至少提供了充足的养料。我感到肩头的重量与日俱增,我也秉持自己的信念一一应对,但是总有做不到的时候,我也不可避免地写过一些自觉羞愧的音乐。尽管如此,尽管还有不可避免的矛盾、差错和误解,我从没想过离开这个复杂的现在,我想要充实地活在现在,带着我的好奇心冲在最前线。

德罗萨:在你看来,我们现在最大的问题是什么?

莫里康内:一些音乐被当作商品贩卖并传播,它们的侵略和大面积蔓延是误解产生的根源。新生一代面对如此庞大的数量,如此繁多的种类,很难从容应对,他们眼花缭乱,不知道如何选择,不知道什么才是他们真正想要了解的东西,又何谈深入地去了解。

除此之外,唱片行业的绝大部分资金都流向了商业产品和流行歌曲:用最少的投资获得最多的回报。也是因为这个原因,音乐文化和对音乐的欣赏理解 —现在应该说是“消费”—普遍处于发展停滞状态,不过商店里的背景音乐却完全无此忧虑。

从机械复制到数码复制,技术改革让音乐得以摆脱文化背景和社会背景的束缚,传达给每一个人。但是这些年音乐的前进方向似乎是更加普及的消费主义。人们越来越不懂得区分爵士乐演奏家的演绎能力和他的音乐。摇滚只看“天赋”,看表演者有多特立独行,却不看音乐语言本身。流行音乐也是一样,传递的音乐信息都是枯燥乏味的老生常谈,只有编曲能做出些不一样的东西(有时候连这一点都做不到)。新生作曲人的音乐总是让我觉得很无趣,如果我找到了让我兴奋的作品,很遗憾,基本上都是来自音乐学院,而那是音乐从业者的世界,社会的很小一部分。

这套系统太过复杂,面对如此大环境,那些还不知道应该做什么或关注什么,却必须做出选择的人,只会头脑一片混乱。我说的尤其关系到年轻人,包括那一小群对音乐事业感兴趣的人:新生代音乐家,新一代作曲人。

人们本可以不顾一切地爱上某一样事物,或者说就应该全身心地去热爱,然而干扰项太多——有些是正确的选择,有些不是——很难再集中注意,深入了解。

哪些是正确的?

很难说。

德罗萨:总之,我们对信息庞杂化的迅速察觉,不代表我们能够自动地理解所有信息,相反,很多情况下我们愈加困惑、散漫。一片混乱之中,如何才能学会判断到底哪些音乐有价值,哪些没有?我们好像要聊到完全相对主义了。

莫里康内:这很危险:完全相对主义,一切都有价值,那不就等于一切都没有价值吗?我不认同。在我看来,如果用心了,动脑子了,会表现得非常清楚,非常强烈。可惜人们总是被更简单或者更刺激的音乐吸引,因为那些音乐不需要耐心、学习、理解,也就是说不需要思考,如今人们似乎越来越不重视这些能力的培养。我们需要更好的教育,教大家如何去听,我相信自己推动教育的尝试是有意义的,当然还算不上革命,应该说是改变,目标是更多关注,更加专注,更重要的是培养一种创造作品进而创造环境的能力。首先应该从学校开始,最好是小学,正是萌芽的年纪,但是现实情况是这个时期的音乐教育完全不够。有时候我会想,我们需要一个大天才,一位“音乐救世主”,唤醒人类,让他们不要虚耗手中这项珍贵的本领,去取回他们渴望的潜能。但是环顾四周,我还没有发现救世主的身影,也许答案不应该向“外”求,应该向“内”求。

德罗萨:我们来到了一个完全主观的时代。没有绝对的客观真相,只有主观、私有、个人的解释。如今媒体可以轻而易举地传播信息,带我们深入各地,时空的概念被重塑,还有“现在”:一个扩张的现在,现在也包括过去,信息和语言急速繁殖。我再一次想到“音乐人”,想到我们的祖先,他们喊叫,以此确认自己,他们想要告诉别人自己的存在,他们希望突破所在的空间和时间。科技总体而言也朝着这个方向前进,似乎跟语言一样,也许科技和语言也是一样的。音乐被应用于各种媒介,汇聚在“现在”,如今音乐的前沿是什么样的?

莫里康内:从这个角度来看,音乐,尤其是那些特别“抽象”“反常”的音乐,对其制造者、追寻者、欣赏者而言,可以成为净化心灵、超越世俗的一个途径,越过单一绝对的“意义”,去向别处,到达比听觉更高的境界,因为很矛盾的是,即使语言本身没有一定要说什么或表达什么,我们还是会不自觉地寻找意义,同时我们也在构建意义。

德罗萨:音乐和能量有关系吗?

莫里康内:有,音乐介于两种能量之间,说不清和哪一种的关系更为密切,一种是积极能量,推动了各种复兴、运动、革新、创举,另一种是消极能量,操纵或剥夺个体选择的权利,用一种权威的、教条的、绝对的交流方式,让人因为遭受更强力量的压制而倍感消沉,几乎等同于暴力。

我个人觉得音乐更接近第一种能量,但是不能否认,相反的那种理论在现实中也发生过。不管积极还是消极,其实主要取决于如何和音乐产生联系。更广泛地来说,我觉得音乐天生适用相对模棱两可的关系,与电影中偶然出现的画面是这样,与能量的关系也是这样。帕索里尼也指出了音乐的这一特性,我们说到过,他认为电影音乐能够“让概念情感化,让情感概念化”。这句话一说出来我就被震撼到了,如今我的理解越来越深刻:这就是我作为作曲人一直在做的事,并且我希望永远如此,不只是为电影而生的音乐,是跟周围一切都有关系的音乐。

德罗萨:音乐就像连接理智和情感的桥梁,桥的两头是理性和非理性,显意识和潜意识……语言和直觉。在某一个“无时无地”,我们可能独处,也可能群居,我们可以同时体验到归属感和孤独感,同时迷失自己又找回自己,作为集体的我们遭遇作为个人的自己……我们又一次来到了人类最古老的阶段:矛盾的两面对立统一,意识之舞回归,也许是和死亡共舞,也许是和生命共舞。

所以,为了挖掘音乐积极的潜能,并且积极地加以利用,我们要毫无畏惧地对交流性进行各种探索和实验。

(因篇幅所限,内容有删减)

本文节选自

《追逐那声音》

作者: [意] 埃尼奥·莫里康内

[意] 亚历山德罗·德罗萨

出版社: 中国友谊出版公司

出品方:后浪

出版年: 2021-09

编辑 | 朱皮特、巴巴罗萨

主编 | 魏冰心